직구·변화구...편집에도 스타일 있어

온라인선 팩트로는 부족할 때 많아

기사 행간 숨겨진 콘셉트 찾아야

“소나무 서울” 읽고 애국가 떠올리자

그 제목에 맞춰 취재서 기사 바꿔줘

(2) 콘셉트가 있는 제목

대충 10년 전부터 근무일에는 편집기자, 쉬는 날엔 ‘베이스볼 대디’로 살아왔다. 리틀야구단에서 야구를 시작한 아들이 좀체 방망이를 손에서 놓지 않더니, 중학교와 고등학교를 야구 특기생으로 진학한 뒤 프로야구단까지 들어가 버렸다.

서당개 3년이면 풍월을 읊는다고 했던가. 모든 휴가를 아들의 야구단 일정에 쏟아부으며 이 경기장 저 경기장 따라다니며 ‘다이아몬드의 매력’에 젖다보니 나도 어느새 야구로 왠만한 ‘썰’은 풀 수 있는 경지(?)에 이르러 버렸다.

야구선수들의 스타일은 제각각이다. 우리 아이처럼 볼삼비(포볼과 삼진 비율)가 좋은 컨택 위주의 타자가 있는가 하면, 모 아니면 도 식으로 홈런을 노리는 장타자 유형도 있다. 투수쪽을 봐도, 상대 타자를 힘으로 윽박지르는 파이어볼러 사이사이에서 타자를 살살 약 올리며 헛스윙을 유도하는 제구파들이 실력을 뽐내고 있다.

그런데, 가만히 보면 편집(제목)에도 스타일이 있다. 직구(팩트의 힘)와 변화구(편집의 기교)가 존재한다. 볼 배합을 잘 해야 한다. 상대 타자를 삼진으로 처리할지 땅볼을 유도해서 잡을지, 목표를 잘 세운 뒤에 정확한 지점에 공을 뿌려넣어야 한다. 이 때 중요한 것이 ‘편집 스타일’인데, 온·오프를 모두 경험해 보니 ‘콘셉트가 있는 제목’이 가장 효과가 좋다는 판단이 들었다. 특히 ‘콘셉트 제목’은 한 줄로 승부해야 하는 온라인에서 더 큰 위력을 발휘한다.

‘이 기사는 한 마디로 뭐다’를 보여주는 것이 콘셉트이다. 잘 뽑힌 온라인 제목은 대부분 ‘팩트+콘셉트=임팩트’의 공식을 따른다. 기사는 팩트를 전달하는 게 지상과제이지만, 제목은 팩트를 넘어 임팩트를 지향한다. 팩트가 어느 정도의 파괴력을 갖고 있는지 판단한 뒤에 콘셉트의 비중을 조절하는 것이 ‘콘셉트 제목’의 핵심이다.

최근에 본 <정신교육 교재에 “독도는 영토분쟁 중”…정신 나간 국방부>란 제목은 ‘팩트+콘셉트=임팩트’의 공식에 딱 맞아떨어진다. ‘국방부 정신교육 교재에 “독도는 영토분쟁 중”이란 표현이 있다’는 팩트에 ‘정신 나간’이란 콘셉트를 담아, 직구와 변화구를 동시에 구사하는 임팩트 있는 제목을 만들어 냈다. 제목은, 특히 온라인 제목은 팩트에만 너무 무게를 둬선 안 된다. 기사를 요약하는데 그치지 말고 ‘콘셉트를 통한 임팩트 높이기’에 좀 더 머리를 써야 한다.

이 글을 읽어보자. 누구의 일하는 모습 같은가.

손에는 연필 하나 쥐고 있다. 몇 장의 ‘브리프’를 받는다. 눈으로는 ‘브리프’를 따라가며 내 손이 일할 순간을 기다린다. 순간순간 머리에 떠오르는 것을 하나도 놓치지 않고 ‘브리프’의 여백에 빠른 속도로 적어 나간다. 내가 이 ‘제품’과 처음 만나는 순간 밀려드는 생각이 가장 중요하다고 믿기 때문이다. 내가 가장 먼저 한 생각을 ‘소비자’도 가장 먼저 하게 될 것이기 때문이다. 또 다시 ‘브리프’를 정독한다. ‘브리프’ 여백에 저장해 온 생각들을 하나하나 꺼내어 만져본다. 벽을 만난 듯 아이디어가 꽉 막힐 때에는 죽은 자식들(전에 썼는데 ‘광고주’의 선택을 받지 못한 카피들)을 만지작거린다. 그러면 누워 있던 시체가 눈을 뜨고 벌떡 일어나는 기적 몇 개는 틀림없이 건질 수 있다. 역시 메모다.

이 글은 유명 카피라이터인 정철 씨의 책에서 인용했다. 이제 작은 따옴표로 표시한 ‘브리프’, ‘제품’, ‘소비자’, ‘광고주’를 ‘기사’, ‘취재기자 원 제목’, ‘독자’, ‘편집부장’으로 바꿔서 읽어보자.

손에는 연필 하나 쥐고 있다. 몇 장의 ‘기사’를 받는다. 눈으로는 ‘기사’를 따라가며 내 손이 일할 순간을 기다린다. 순간순간 머리에 떠오르는 것을 하나도 놓치지 않고 ‘기사’의 여백에 빠른 속도로 적어 나간다. 내가 이 ‘취재기자 원 제목’과 처음 만나는 순간 밀려드는 생각이 가장 중요하다고 믿기 때문이다. 내가 가장 먼저 한 생각을 ‘독자’도 가장 먼저 하게 될 것이기 때문이다. 또 다시 ‘기사’를 정독한다. ‘기사’ 여백에 저장해 온 생각들을 하나하나 꺼내어 만져본다. 벽을 만난 듯 아이디어가 꽉 막힐 때에는 죽은 자식들(전에 썼는데 ‘편집부장’의 선택을 받지 못한 카피들)을 만지작거린다. 그러면 누워 있던 시체가 눈을 뜨고 벌떡 일어나는 기적 몇 개는 틀림없이 건질 수 있다. 역시 메모다.

처음에 끄적거린 메모에 대개 답이 있게 마련이다. 상당수의 좋은 결과물이 ‘첫 느낌’에서 온다는 것은 기사 제목이나 광고 카피나 매한가지이다. 그리고 그 ‘첫 느낌’이 취재기자에게 전달되면 제목이 기사를 움직이는 일도 가능해진다.

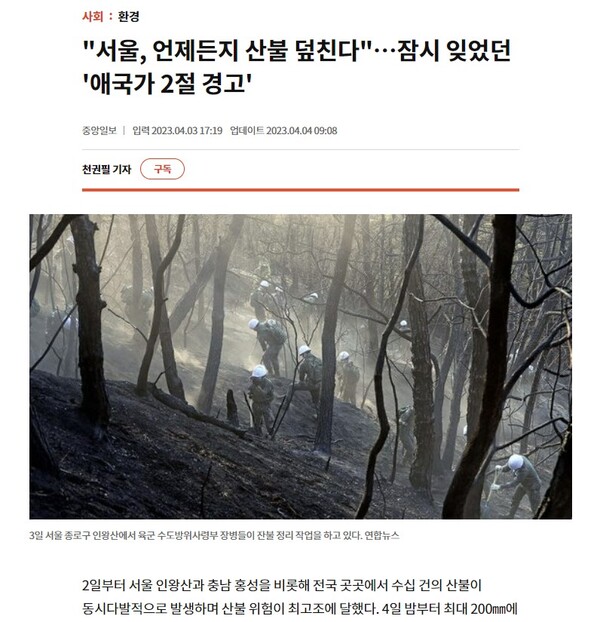

<"서울, 언제든지 산불 덮친다"…잠시 잊었던 '애국가 2절 경고'>란 제목의 2023년 4월 3일 중앙일보 온라인 기사는 원래 제목이 <"서울서 산불 많을 수밖에 없다" 결코 안전지대 아닌 까닭>이었다. 기사를 읽어보니 “북한산·도봉산을 비롯해 서울에 있는 산에는 소나무 같은 침엽수 비중이 크기 때문에 서울도 결코 산불의 안전지대가 아니다”라는 내용이 있었다. ‘첫 느낌’에 애국가 가사가 떠올라 취재기자에게 그 내용을 살짝 넣어줄 수 있는지 물었고, “실제 애국가 가사(남산 위의 저 소나무 철갑을 두른 듯)에 나올 정도로 서울에는 소나무 숲이 많다”는 내용이 첨가돼 제목도 수정할 수 있게 됐다.

기사의 ‘첫 느낌’은 열심히 궁리하는 편집기자를 배신하지 않는다. 단, 주의해야 할 점은 이 ‘첫 느낌’이 충동적 감정은 아니라는 사실이다. 충실히 쌓은 편집 경험과 일에 대한 능숙도, 그리고 전문적 학습된 스킬이 주는 직관 혹은 직감이 내가 말한 ‘첫 느낌’이다. 어느 글에서 보니, 논리적 근거나 타당성 없이 무의식적으로 나오는 느낌이나 반응은 뇌가 그냥 머리를 쓰기 싫어서 만들어놓은 ‘단축 프로세스’ 같은 것이라고 한다. 어설픈 ‘그 느낌’에 착각하지 말고, 진짜 ‘첫 느낌’을 갖는 훈련을 열심히 해야 한다. 다른 말로 하면, 편집 열심히 하면 된다.